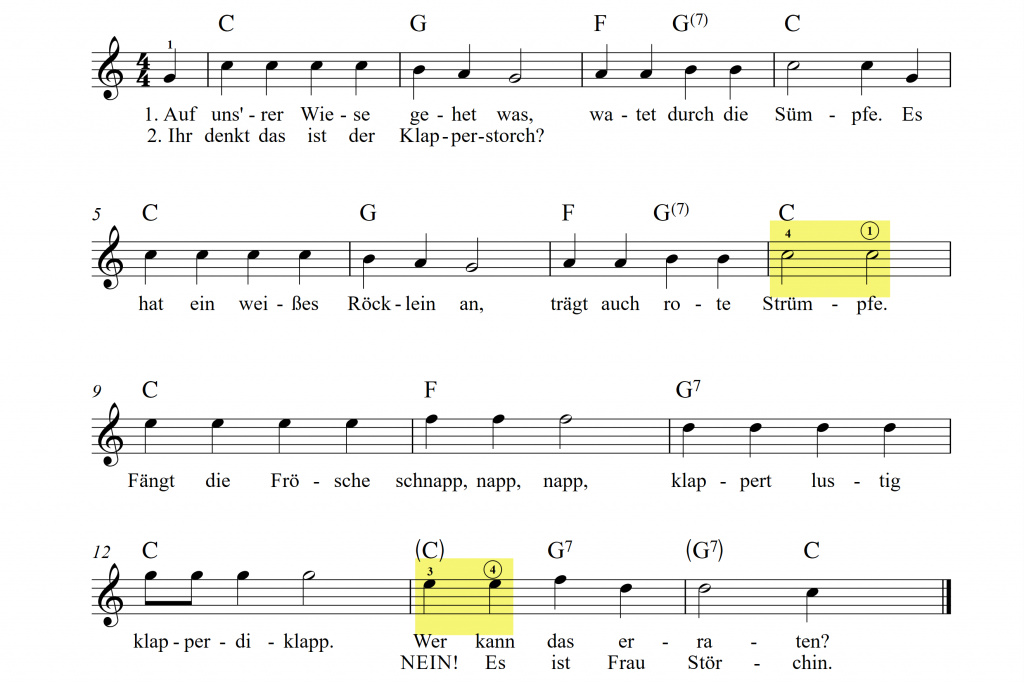

Hoch hinaus in die zweigestrichene Oktave

Während wir bei allen bisherigen Songs die rechte Hand nur aufgrund des Akkordspiels der linken Hand eine Oktave nach oben transponiert (ja so nennt man dies) hatten, stehen die folgenden Noten nun auch tatsächlich größtenteils in der zweigestrichenen Oktave:

Ein paar kleine Anmerkungen zum Oktavwechsel und Notenlesen (ja tatsächlich denken wir mal ein bisschen über Notennamen nach):

Das Oktavieren ist auf der Klaviatur völlig problemlos möglich, da Tastenabstände vollkommen identisch sind. Bei Lesen gleicher Noten(namen) wechseln sich aber Linie und Zwischenraum stetig ab. Während das c‘ auf der 1. Hilfslinie unter dem Notensystem steht, befindet sich das c“ im 3. Zwischenraum (man zählt Linien und Zwischenräume immer von unten) und das c“‘ wieder auf einer Linie (der 2. Hilfslinie über dem System).

Im Gegensatz zu den Oktaven liegen aber Terzen und Quinten (und alle folgenden ungeraden Akkordtöne) stets gemeinsam alle auf der Linie (z.B. c e g b) oder alle im Zwischenraum (f a c e). So reicht es bei mehrstimmigen Spiel meistens aus, wenn man nur einen einzeln Ton lokalisiert und alle zusätzlichen einfach darauf schichtet. Dies spart enorm viel Zeit!

Wenn Töne gelegentlich sehr weit auseinander liegen und nicht beide auf Linie oder Zwischenraum), handelt es sich häufig um Oktaven. Terzen (3) und Quinten (5) sind durch die Nähe zum Grundton (1) sehr schnell visuell zu erfassen. Septimen (7) und Nonen (9) klingen zusammen nicht besonders schön und bei Dezimen (10) ist anatomisch (wenn die Finger überhaupt so lang sind) ohnehin Schluss.

Ein Beispiel finden wir im Stück »Conquest of Paradise« im ersten Takt linke Hand und den beiden folgenden in der rechten Hand:

Man analysiert die am einfachsten lesbare Note (und nur die) und ergänzt die Oktave darüber oder darunter. Fertig.

Häufig wird in der linken Hand bei den tiefen Tönen noch die Quinte dazwischen mitgespielt (letzten beiden Takte der unteren Notenzeile), da Terzen in der Tiefe eher Geräusche statt Klänge erzeugen.

Zurück zu unserem Stück: am Anfang liegen Melodie und Akkordbegleitung viel dichter als bei den bisherigen Liedern zusammen, was klanglich wesentlich eleganter klingt als wenn beide deutlich voneinander getrennt wahrgenommen werden (wie z.B. wieder im Refrain, siehe letzte beiden Zeilen der ersten Grafik).

Ab dem zweiten c“ im Takt 8 befinden wird uns dann in dem Quinttonraum, den wir sonst auch schon zum Spielen nutzten. Nun stimmen Notenbild und Tonraum jedoch erstmalig exakt überein.