Komplementär-Intervalle

Warum bilden Terzen und Sexten eine Einheit? Beide werden zu den konsonanten (wohlklingenden) Intervallen gerechnet. Sekunden und Terzen aber nicht.

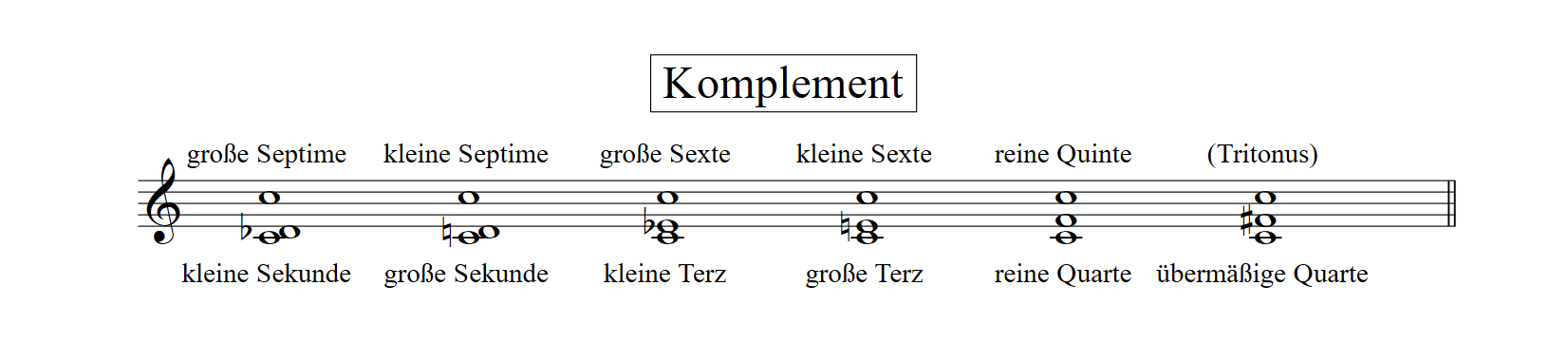

Dies lässt sich leicht erklären. Bilden wir von c‘ aus gesehen eine große Terz darüber (also e‘) erhalten wir zunächst dieses hell klingende Intervall. Würde man jetzt das c‘ aber zum c“ oktavieren (es bleiben also im grunde genommen die gleichen Töne), erhielten wir aber eine kleine Sexte. Große Terz und kleine Sexte ergänzen sich also zur Oktave. Dies nennt man Komplementär-Intervalle:

Es ergänzen sich also alle Intervalle mathematisch zur 9 (nicht 8, da die Sekunde als 1 immer mitgezählt wird). Sekunde (2) + Septime (7), Terz (3) + Sexte (6) und Quarte (4) + Quinte (5). Bei den ersten beiden werden dann auch immer klein und groß vertauscht (kleine Terz + große Sexte).

Es ergänzen sich also alle Intervalle mathematisch zur 9 (nicht 8, da die Sekunde als 1 immer mitgezählt wird). Sekunde (2) + Septime (7), Terz (3) + Sexte (6) und Quarte (4) + Quinte (5). Bei den ersten beiden werden dann auch immer klein und groß vertauscht (kleine Terz + große Sexte).

Eine Sonderstellung nimmt generell der dissonante Tritonus (drei Ganztonschritte = übermäßige Quarte) ein. Dieser teilt die Oktave in exakt zwei Hälften und ist quasi mit sich selbst komplementär. Der zweite Tetrachord findet sich quasi rückläufig gespiegelt wieder.

Um die Intervalle auch akustisch erkennen zu können, bewege dich bitte zum nächsten Kapitel.