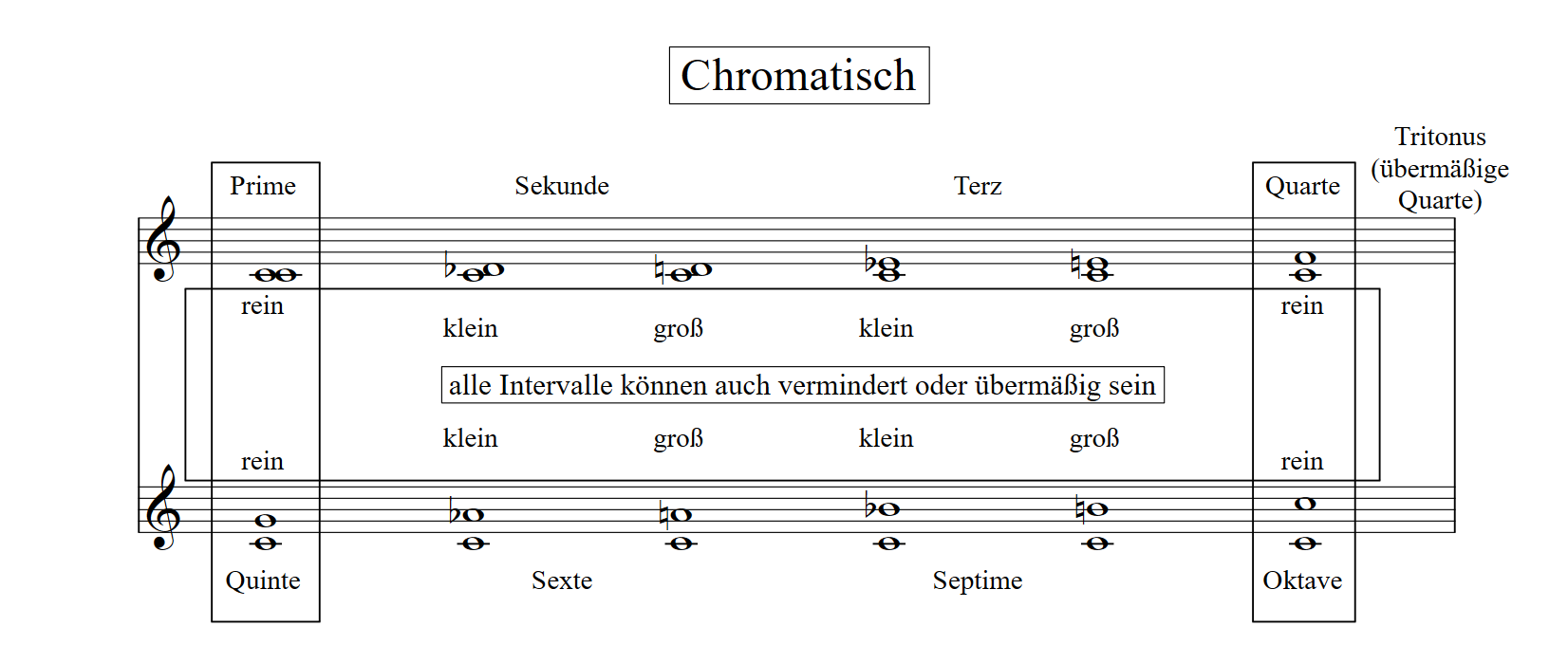

Die chromatischen Intervalle bis zur Oktave

Bei der chromatischen Einteilung der Intervalle helfen wieder die Tetrachorde weiter. Wenn man die Dur-Tonleiter in zwei Hälften teilt, erhält man folgende Übersicht:

Es fällt sofort ins Auge, das der jeweilige Beginn und das Ende eines Tetrachords aus den reinen Intervallen (Prime, Quarte, Quinte und Oktave) besteht. Bis ins 15. Jahrhundert galten nur diese Intervalle als konsonant (wohlklingend, ruhend und stabil). Je nach Kontext wurde die Quarte davon gelegentlich sogar noch ausgenommen. Ich würde diese Intervalle noch etwas differenzierter als leer klingend bezeichnen. Man muss bei gleichzeitigem Anspielen (harmonisches Intervall) beider Töne schon genau hören, ob es überhaupt zwei Töne sind.

Es fällt sofort ins Auge, das der jeweilige Beginn und das Ende eines Tetrachords aus den reinen Intervallen (Prime, Quarte, Quinte und Oktave) besteht. Bis ins 15. Jahrhundert galten nur diese Intervalle als konsonant (wohlklingend, ruhend und stabil). Je nach Kontext wurde die Quarte davon gelegentlich sogar noch ausgenommen. Ich würde diese Intervalle noch etwas differenzierter als leer klingend bezeichnen. Man muss bei gleichzeitigem Anspielen (harmonisches Intervall) beider Töne schon genau hören, ob es überhaupt zwei Töne sind.

Alle anderen Intervalle (Sekunde, Terz, Sexte und Septime) sind entweder groß oder klein. Erst ab dem ca. 16. Jahrhundert wurden auch Terz und Sexte als konsonant empfunden, während Sekunde und Septime von je her als dissonant (schräg, reibend und nach Auflösung strebend) galten.

Bei den dissonanten Sekunden und Septimen unterscheidet man sogar mehr als nur zwei (vgl. wikipedia).

Warum die Terzen und Sexten Ähnlichkeiten miteinander aufweisen (genau wie Sekunden und Septimen) erfährst du in der übernächsten Lektion. Doch vorher wollen wir nochmal kurz auf die Schwingungsverhältnisse eingehen.