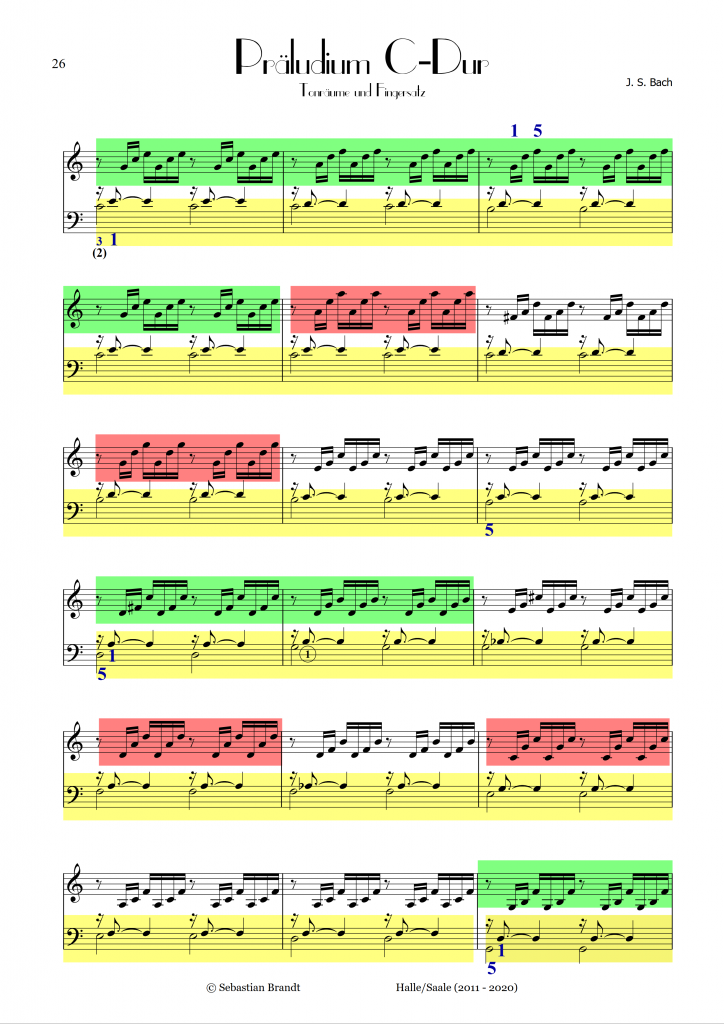

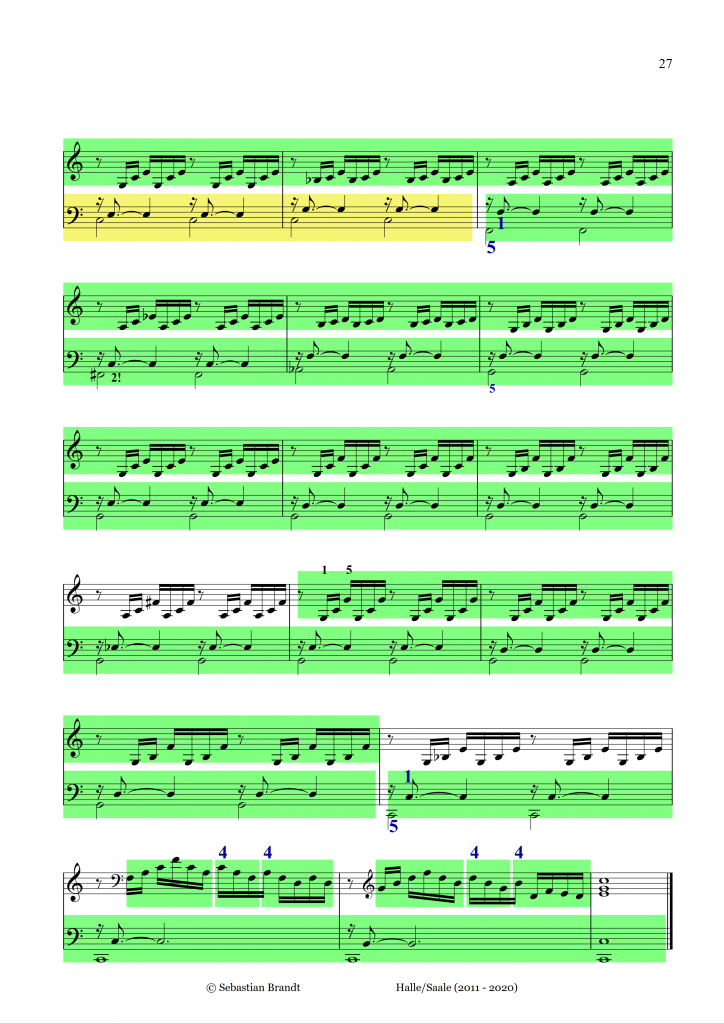

Tonräume und Fingersatz

Ein häufig unterschätztes Detail ist der Fingersatz und das damit verbundene Einteilen in Tonräume.

Das Gehirn speichert eine musikalische Phrase nicht nur als motorische Daten ab, sondern bezieht alle Sinne aktiv mit ein (das akustische Abbild, Dynamik, Gewicht der Tasten, Abstand gespreizter Finger u.v.a.).

Eine Phrase, die bei der Wiederholung mit einem anderen Fingersatz gespielt wird, gelangt auch in eine andere »Schublade«. Schenkt man diesem Detail keine Beachtung, gibt es nach geraumer Zeit eine Unmenge an verschiedenen Varianten. Genau dies ist dann bei »Blackouts« in Konzerten oder Vorspielen der Hauptgrund, warum sich scheinbar sichere Stücke manchmal quasi in Luft auflösen. Das Gehirn kann sich in solchen Stresssituationen einfach nicht schnell genug entscheiden.

Der hier empfohlene Fingersatz ist zwar schlüssig, aber keineswegs bindend. Man sollte jedoch zwingend immer denselben gewählten Fingersatz verwenden (also nicht z.B. den 2. Takt in der rechte Hand mal mit 1 3 5 und ein anderes Mal mit 1 2 4 spielen). Jedoch würde ich dringend abraten, alle Takte beispielweise mit 1 2 5 durchzuackern!

Außerdem sollte die Tonraumvorstellung stärker in das Bewusstsein geholt werden.

Es gibt 2 (oder 2½) wichtige Tonräume: Der »Quintraum«, der besonders für das Spielen von Tonleitern etc. von Bedeutung ist sowie der »Oktavraum« für das Spielen von Akkorden.

Quinträume werden auf den folgenden Seiten gelb dargestellt und die Oktavräume grün. Außerdem sind die (Rahmen-)Fingersatzzahlen 1 und 5 als jeweils höchster bzw. tiefster Ton eingetragen.

Auch wenn Oktavräume nicht immer bis zur Oktave ausgedehnt sein müssen, sind Oktavräume immer die Bereiche, die über den 5tönigen Quintraum bzw. den (von mir bezeichneten) natürlichen Tonraum (Sextraum) hinaus gehen. Nicht Sextraum sondern Sextraum. 😉

Die nicht farbigen Takte entsprechen dem »natürlichen Tonraum«, bei dem zwischen Daumen und Zeigefinger eine Taste frei bleibt (analog zur Handhaltung an einem locker baumelnden Arm).

Den rot markierten Oktavräumen (nur mit Quinte in der rechten Hand und dem Terz- oder Quint-Bass in der linken Hand) darf eine gewisse Eigenständigkeit zugeordnet werden (z.B. durch den überall gleichen Fingersatz 1-3-5).

Alternativ könnte der Anfang in der linken Hand auch mit 2 1 (natürlicher Tonraum) statt 3 1 beginnen. Dann wären die Takte ab 11 bezüglich des Tonraumes identisch.

In jedem Falle sollte ein stetig gleicher Fingersatz durch alle Takte (wie etwa 1-2-5) vermieden werden. Nicht nur, weil es motorischer Unsinn ist, sondern auch, weil er das Tonraumdenken signifikant verschleiert. Dem Argument, dies seien die kräftigsten Finger, sei entgegen gehalten, dass sich allein schon durch unterschiedliche Handstellungen (z.B. Daumen auf schwarzer Taste oder unterschiedliche Abstände zwischen den Fingern) die Kraftverhältnisse stetig verändern.

Wenn Sie immer noch unschlüssig sind, nehmen Sie Ihr Spiel einfach mal auf und achten beim Hören ganz genau auf gleichmäßige Dynamik und Rhythmik.